「你是否在你自己的小世界中过着孤独的生活?」

她低声说道:「你是否在他人的世界中过着无力的生活?」

- FG

第一部分

我坐在沙发上,看着霍莉·麦迪逊的Instagram短视频。她是前花花公子兔女郎、模特和演员。你可能会在电影《兔子之家》中认出她。她在谈论她最近的自闭症诊断,43岁。

在采访中,霍莉透露:“我怀疑了很长一段时间。我总是有社交问题,无法识别社交线索,也无法像其他人一样理解事情。但是,我只是为此找借口。我在所有不同的情况下并不是一个真正受欢迎的人。”

她继续说道:“作为其他人的波长。我总是很难与他人建立联系,所以我想被诊断。”

霍莉继续采访,越来越多地揭示她的内心和社交斗争,我转向我的丈夫泰勒,说:“我会做这些所有事情。”

他笑了笑,回答说:“你不是自闭症。”

“是的,可能吧,”我说。

我是一名护士,给一位与残疾儿童(和成年人)广泛合作的好朋友发短信:“你没有自闭症,你只是内向。”

尽管如此,我无法停止思考这个视频。这个短片给我一种内脏的感觉。我并不常有这些情感反应。我倾向于以逻辑和理性来生活。我认为我的大脑与我的心灵无关。然而,这里有一些东西。她的经历中有与我重叠的真相。当然,我开始着迷。

我从沙发上站起来,抓起我的笔记本电脑。我开始查找在生活后期被诊断为自闭症的其他女性的文章,寻找症状的确认,追踪reddit线程,观看视频,订购书籍。我在网上做了测验。结果:神经发育的强烈迹象。在光谱中可能性很高。

我的世界观开始模糊。一切突然变得合理,但同时也同样混乱?没有人注意到这一点吗?我的治疗师怎么会不知道?经过这么多年的时间,我自己怎么会没有想到这一点?最了解我的两个人很快就对我耸耸肩。我擅长隐藏它吗?毕竟,这不是自闭症,对吧?我仍然不确定,所以我将这一新信息保留给自己。

我总是指责自己无法舒适地融入这个世界。我将其视为个人失败,并不断感到自己心灵和身体的焦虑。因为我似乎在本质上有缺陷,所以我能感受到其他人如何一眼就能察觉到这一点。

我发现自闭症患者擅长寻找互动模式,分析它们,模仿它们,伪造它们。这可能解释了为什么社交互动常常让我感到前所未有的疲惫。我感到过度刺激,感到漂浮,进一步被驱逐和拒绝。人们常常误解我的沟通风格——太直白、太具攻击性、直接、冷漠或缺乏同情。我的尴尬如同感冒,而我不断压倒性的焦虑被视为愤怒。

自闭症是遗传的,具有高度的遗传性,脑结构和功能的差异从早期发展中显现出来。研究表明,自闭症确实在家族中传播。我有一个自闭症的表弟。他被归类为3级,需求非常高的支持。3级的常见行为挑战包括自残、攻击性、奔跑或徘徊、极端的感官处理问题。他无法独立生活,需要24小时的照顾。我见证了这对他们家庭在情感、身体和财务上是多么具有挑战性。

确实,这就是我对自闭症的唯一看法。而且在许多情况下,这就是女性被误诊或根本没有被诊断的原因。人们将残疾与年轻男孩的行为或发展问题联系在一起。女性和年轻女孩擅长隐藏残疾,因此被迫在一个不为她们设计的世界中游走,因而能够悄然溜走。

我不断告诉自己这可能不是我。如果我有自闭症,肯定会有人,任何人都会注意到吧?我没有表现出严重的症状,所以相信这适用于我并不容易,对吧?

然而,第一次,我有了解释我不同原因的答案,真正的科学诊断。为什么我会觉得自己是这样的?为什么我如此挣扎,在我的生活中牺牲了自己的心理健康,隐藏我的压力以取悦他人。

我再次提到我对泰勒的发现。我感到窒息,情感让我措手不及。我希望他能让我进一步探讨这个问题。

“如果这能给你带来清晰和安慰,你就应该这样做。”

我同意了。我决定预约评估。

“而且,我并不像我看起来的那样,

我笑着,像小丑一样表现,

但在这个面具下,我皱着眉头。”

- 披头士

第二部分

自闭症评估过程相当漫长且繁琐。它也很昂贵。我看到的账单大约是2400美元(这是当时我所引用的最便宜的,但最贵的在4000美元的范围内)。

获得正式诊断是一把双刃剑。首先,我担心他们只是为了把我赶走而完成这个过程,然后告诉我这与我的心理健康无关。我在过去与医生有过这样的经历。一个医生给我贴上了“抑郁”的标签,给我开了抗抑郁药,并在途中把我送走。我坚称我并没有真正抑郁。然而,这种药物确实有助于治疗我严重的PMS症状(有趣的事实,PMDD不成比例地影响自闭症/ADHD患者)。

我看到的第二位医生完全否定了我。“你看起来完全健康。”当时,我不知道自己在处理什么,所以我认为我的问题与焦虑有关。我需要帮助,但我不知道该寻求什么,因此从未得到过。我的感受和经历被这些医生极度无效化,因此我不在乎再回去。这在自闭症女性中是普遍现象。我们近80%的人被误诊,并且常常被诊断为边缘性人格障碍、饮食失调、双相情感障碍,甚至自恋型人格障碍等状态。

当女性揭示自己是自闭症时,反应往往是“但你看起来不像自闭症”,甚至是直接的否定,“不”。

我认为这是一种令人不快的说法——并不是。就像对某人说“你看起来不像是同性恋”一样。你可能无法成为同性恋,因为你不符合我对同性恋者应该是什么的偏见或刻板印象。这是一种相当苦涩的令人不快的说法。因为我能够在短时间内伪装成正常,所以我似乎不算自闭症。

由于我的生活看起来很好,人们常常未能意识到我所面临的挑战和内心的混乱。即使是经过训练的医疗专业人员,因他们所看到的外表,我的斗争也常常被否定,这让我感到失望。

从小,我就被教导忙碌等同于价值,但将价值仅与生产力和活动联系在一起是有问题的。社会往往对看起来独立和高效的人赋予更高的价值,但这种思维方式对那些在社会期望和压力下默默挣扎的人尤其有害。

残疾人常常被视为他人慈善的对象——这个人是否值得同情和慈善?对某些人来说,这被视为个人缺陷,而对其他人来说,他们的残疾被视为更严重,因此人们倾向于对他们表现出更多的同情,因为残疾的严重程度影响着他们。

我诊断后的早期日子就像过山车,充满了清晰、愤怒和悲伤的时刻,但最终我接受了。我感到不知所措,焦虑,并意识到这个诊断将如何影响我的未来。我现在有了一个标签——它指向“她是不同的”。当我试图处理意义,以及这如何影响我在世界上的位置时,这是一种复杂的情感组合。

这也有非常现实的后果。它可能会影响我获得健康保险的能力,或潜在的就业机会和职业发展。如果有一天我决定生孩子并离婚,我的残疾可能会在法庭上被用来对付我。

我被视为1级自闭症。 表面上,我似乎非常有效地管理着工作,照顾家庭,照顾宠物。然而,我确实面临着与自闭症谱系上每个个体特有的重大挑战,尤其是在感官敏感性和社交互动方面。

考虑到自闭症仅仅是古怪的性格类型,而不是发展障碍,可能会对生活质量造成真正的障碍。低支持的自闭症等障碍需要像我这样的人,管理和理解起来非常困难,因此我正在努力从18岁的青少年那里学习更多关于自己的事情。

环顾四周,我对像我这样晚期诊断的女性缺乏资源感到震惊。当大多数人想象自闭症时,他们可能会想到有多动症问题的幼儿男孩。关于阿斯伯格(因与纳粹主义的关系而重新分类为自闭症)的人,通常会想到缺乏社交技能的天才,比如马克·扎克伯格。我不适合这两个类别。自闭症的许多“支持”依赖于过时的刻板印象,这些刻板印象不再对我们有益。

在诊断后,我开始怀疑人们是否会以不同的方式看待或对待我。有些人可能不相信我,认为我想要特殊的待遇或关注,或者将其作为让我幼稚化的借口。我们正在进步,但关于精神疾病和残疾仍然存在许多污名和歧视。我自己也包括在内。我对自闭症本身几乎没有了解,在这个过程中我不得不严格审视自己的能力主义。最终,我的希望是,如果精神科医生能验证这些,其他人会更认真地对待我的问题。

而且,潜在地第一次,我可以尝试获得适当的支持,以帮助我在日常生活的各个方面蓬勃发展。

“过去的冷手从我们祖先的坟墓中出现,抓住我们的脖子,将目光锁定在单一的未来。我们从出生的那一刻起就感受到这种抓握,因此我们认为这是我们不可避免的一部分。我们很少试图自由地摇动自己。”

- 尤瓦尔·赫拉利

第三部分

在我二十出头的时候,我被诊断为C-PTSD(复杂性创伤后应激障碍)。

C-PTSD是由长期反复的创伤引起的。与由特定创伤事件引起的PTSD不同,复杂创伤很难确定导致创伤的情况,处理和治愈也很困难,因此治疗可能很棘手。儿童时期的虐待是复杂创伤最常见的原因。

我在一个非常虐待和动荡的家庭中长大。我在童年时期遭受了母亲的情感、口头和身体虐待。我的成长是操控、条件性爱和忽视的战场。不断的批评、不切实际的期望和对暴力的恐惧深深侵蚀了我的自尊和自信。

每天都充满了不确定性。为了避免引发她不稳定的情绪和不可预测的反应,我如履薄冰。我走进厨房,毫无理由地向她的头扔勺子。或者,我会因为一整天没有吃东西而被指责饿着。

在我的青少年时期,学校和运动成为我家庭生活混乱的避风港。我的大部分回忆围绕着参加团队运动展开。在那里,我找到了安慰和友谊。我体验到了归属感,被队友接受,有时还被赋予领导角色。这些时刻以新的接纳和验证为特征,与我在家中所忍受的斗争形成鲜明对比。

由于我的成长,我在二十多岁时经历了无数的焦虑和抑郁发作,最终升级为恐慌发作。我经常在浴室里度过休息时间,过度换气。在这一点上,治疗是必不可少的。我的焦虑极度升级,如果我不进行干预,我将会被送入精神病院。

这显然发生在许多自闭症成年人身上。他们报告说,在成熟和成长时感到“更自闭症”。这并不是真的。自闭症的人是天生如此,但在某个时刻,社会期望和压倒性的要求或创伤的层重使我们难以应对,我们达到了极限。

关于PTSD和自闭症之间的关系正在进行研究。两者都被诊断,并且在这两种条件之间有很多灰色地带。由于神经发育是遗传的,而创伤可能是代际的,因此它们往往是相互交织的。由于各种因素,如社会地位低下,我们的脆弱性使我们更容易受到家庭、精神疾病和社会孤立的拒绝,因此很难将其分开。

我经历了许多可怕的事情,尤其是儿童。好处是,我感激自己仍然在这里。缺点是,我以与大多数人不同的方式处理和体验世界。我感到厌倦和讽刺。我并不是通过玫瑰色的眼镜看世界,但我该怎么办?我自己的母亲并不爱我——我几乎对找到其他人有信心。

我童年的影响将伴随我一生。治疗、积极思维或冥想的数量无法替代我应得的无条件的爱和支持。我的心中有一个存在的空洞。我母亲本应给予我的所有精神支持,无法填补。

克服自恋型养育通常需要重要的内省、治疗,以及恢复自我自主和自我意识的旅程。我为自己踏上这段旅程感到非常自豪。

我已经七年没有见过我母亲。许多人可能无法理解与父母疏远的必要性(因此,我很少谈论这件事)。然而,其他人并没有经历导致这一决定的难以忍受的历史。即使你无法理解,你也可以尊重这一点,而不是进一步增加痛苦。

毒害我家族几代人的创伤和伤害将与我一起结束。

“我从未真正活过。我总是住在我的脑海中,

有时这很简单,像是宿醉般半死不活。”

- 弗洛伦斯·韦尔奇

第四部分

对我来说,体验自闭症常常感觉像是其他人天生具备的对行为和举止的直觉理解。

社交场合让我感到困惑,直到我理解其他人喜欢什么,试错和假装小谈话。虽然我常常被认为过于严厉或无礼,但实际上我只是想真诚地开始对话。“哦,我喜欢你的上衣!”而其他人可能会误解为嘲笑。

因此,我学会了如何融入。学会融入墙纸,消失在沙发上。越不显眼,我就越容易被接受。尽管偶尔会受到邀请,我发现自己总是在社交圈的边缘。我从远处观察。我以附属的方式存在,漂浮着相关性。并不积极被讨厌,但我也无法激发真正的情感。

许多女性的社交货币基于她们在群体中的表现。不幸的是,自闭症以不想同质化或不适应而闻名。由于社会期望和性别角色,我常常感到压力,去适应某些行为规范,这些规范与我的自然倾向或沟通风格不符。许多自闭症女性正在努力应对渴望理解和接受的感觉。

女孩通常被期望温柔、顺从、情感表达丰富,并参与社交活动。我们对女性表现出同情和养育品质的女性给予更多重视。我们被期望具体化温暖、关怀和安慰的存在。然而,我并不符合这一期望。

这是一种奇怪的并置,渴望拼命融入群体与实际上身处其中,以及为了维持成员资格而不得不永远保持面具之间的奇怪并置。想要被包容,但一旦讨厌这种动态。

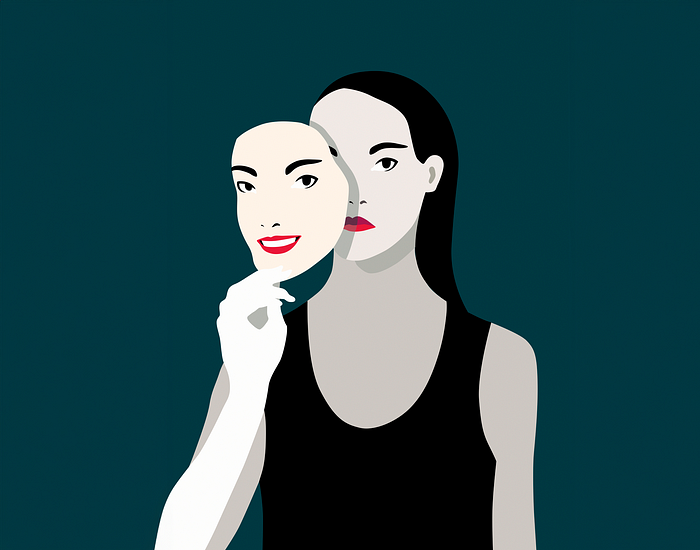

这是我发现自己在大多数生活中都在伪装。伪装是一种应对机制,但也是一种生存技巧。自闭症的伪装是隐藏和抑制残疾的标志特征,帮助将自闭症特征伪装成社会规范和期望的行为。

我发现大多数人不会像我那样在社交场合中消耗大量精神能量来监控言语、姿势、手势和表情。许多对大多数人来说是自然而然的社交行为和肢体语言线索对我来说并没有被编程。为了看起来“更亲切”,我需要有意识地调整我的语调、肢体语言和表情。

我可以在对话中窥见我的内心:

S 步骤1.微笑

步骤2.抬起眉毛以表示兴趣

步骤3.进行眼神交流

步骤4.我刚才在说什么?

步骤5.眼神交流不多,你是怪胎

步骤6.这里很热,为什么这么热?

步骤7.停止不安

步骤8.问他们的周末过得怎么样,那样的人

步骤9.他们讨厌我吗?他们似乎讨厌我

步骤10.用手强调要点

步骤11.开玩笑地嘲笑某人的腿部残疾的尝试

步骤12.你为什么穿这些裤子?它们太不舒服了

步骤13. WTF我现在该用手做什么?在我的口袋里,还是在我的腰上?

步骤14.看起来放松。天哪,放松!

伪装让我们疲惫。这不是周末可以睡觉的疲惫。这是我感到骨头深处的疲惫,源于32年无法做自己的疲惫。

神经型个体(占世界人口的85%)通常参与间接的沟通风格,依赖微妙的线索、隐含的意义和传达信息的上下文。这可能给偏好清晰和直接沟通的自闭症个体带来挑战。此外,由于自闭症个体是少数群体,我们的思维、感知和行为方式并不符合一般人群所认为的“规范”。

我发现大多数关系都混乱且矛盾。当某人通过咬牙切齿地说他们很好时,显然他们并不是这样,我不知道该说什么或该做什么。你显然不健康——人们说一件事,却意味着另一件事。表情的不一致和意图的意义每次都让我感到困惑。“我们应该很快聚在一起!”实际上,我再也不会听到你的消息。强调适应性和社会等级的重点总是让我感到任意。我不明白为什么其他人会优先考虑表面层次的互动,而不是情感上的真实诚实。

我经常收到“善意”的评论,像是这样的精彩发言。“你看起来不快乐,你应该多微笑!”我不情愿地显露出一种强迫性的、像小丑般的微笑。我并不真正快乐。这只是我默认的表情。我常常惊讶于女性如何在保持柔和的声音语调的同时,逃避最被动攻击的事情。我们似乎都在玩一个游戏。在这个游戏中,我们从不说出我们真正的意思,而我则被留在黑暗中,试图解码意义。

每当我遇到新的人时,我都会对自己说,“这次我要做对。”然而,遗憾的是,维持外表的努力让我感到疲惫,我的面具开始滑落。我感到被其他人对人际关系的期望所压倒和困惑。我渴望孤独,远比其他人更强烈,而其他人则在不断的陪伴中茁壮成长。我们的需求通常是矛盾的,最终导致我们其中一个人被排斥。

“你为什么这么安静?你有什么问题?你很奇怪,对吧?你生气吗?你真是个谜。你应该更开放。哇,我第一次见到你时,我以为你是个完全的雌犬。你真不同。发生了什么?”

我已经失去了数不胜数的直接对我说这些话的人。人们常常不了解我内化这些评论的程度,而这些话带给我的痛苦是深刻而深远的。很长一段时间,我的羞耻和社会评判塑造了我。在他们有机会拒绝我之前,我拒绝了其他人。那样更简单,不复杂。我觉得我对自己的生活有更多的控制,保持在手臂的长度之外。

其他人能够指出我安静的事实让我感到不安,但如果我问他们“你为什么这么吵?”——我就是那个在队伍外的人。这只是充满双重标准的社会互动规则的一个例子。我不理解的微妙规则。

我们并不是媒体中经常描绘的空洞自动人(想想《生活大爆炸》的谢尔顿·库珀,或《龙纹身的女孩》的丽斯贝斯·萨兰德)。自闭症与攻击性相关,因此我们试图通过取悦他人和避免冲突来过度补偿。我知道我常常会显得冷漠——就好像没有人能接触到我或触碰我。我实际上对事物的感受非常深刻,但有时内心发生的事情与我的表情并不一致。

我始终感到自己在生活中有一个反复出现的主题,那就是感到被忽视、被遗忘和被抛弃。尽管我们多次见面,或用错误的名字称呼我,或在需要我时伸出援手,但我却被要求重新介绍自己。我似乎不是任何人的首选,我的真实自我从未被充分感受到。我只是被召唤作为最后的手段的朋友,仅仅是为了填补空白,而不是因为我真的有价值或被渴望。我经常比其他人经历更深的情感投资于人际关系,而由于努力没有得到回报,导致了失望。这是我在多年关系中经历的失望和挫折后发展出的防御机制。

几年前,我与朋友发生了误解。我的失误完全是无意的。直到我发现我和丈夫被故意排除在一个社交活动之外,我才意识到自己的错误。

这真的让我感到不安——我记得我坐在车里,在家得宝的停车场哭泣。我感到很糟糕,因为我给某人带来了痛苦,但我对自己被认定为那种能够做出这种行为的人感到失望。从那时起,我们的关系再也不是同样的了。每当我见到他们时,他们的态度似乎都很冷漠,仿佛不想与我有任何关系。他们在我面前说一切都很好,这让我感到困惑,但他们的行为和肢体语言传达了相反的信息。

这些情况对自闭症来说是困难的。我们倾向于反复凝视我们所做的错误,反复玩弄。被拒绝时,我们感到强烈的悲伤、内疚和焦虑(实际上是与自闭症相关的不适感)。

我在意——我发现将我如何感受翻译成对其他人理所当然的方式是困难的。我同意,可能永远无法实现对发生了什么的闭合。我仍然为此感到悲伤,但我学会了,当其他人依赖于安静的治疗或间接形式的驱逐时,这在处理冲突时既不有效也不健康。真正的爱创造了自由、扩展、开放的沟通和宽恕的空间。

误解基本上是自闭症的成年礼。直接沟通对大多数人来说可能是压倒性的,但由于我是自闭症,阅读“行间文字”的时间很难,因此我不可避免地会误解某些事情。听到我做错了什么很痛苦,但我想要解决这个问题并提供道歉。毕竟,我无法读心,而模糊和不可预测性是我大脑的敌人。

当我继续学习自我和界限时,我会犯错误,惹恼他人,或让他们感到不安。我们的行为有时会让他人感到不快,这没关系,这甚至可能意味着与那些不值得努力的人保持距离。

这是我生活中与周围人不同的时刻。我的生活中散布着破裂的关系。

我可以说服自己在公共场合进行眼神交流、社交和开玩笑的事情有很多。 实际上,做出这些事情需要大量的练习、专注、心理系统、住宿和恢复时间。

然而,这并不是一切都糟糕。一般来说,自闭症使我们拥有敏锐的观察力和逻辑的天赋。我们是创造性的、科学的、音乐的、分析的和艺术的。我们对胡说和低效的耐受性很低。我们似乎拥有一种微调的能力,能够在其他人看不到的情况下检测声音和虚伪。我们能够感受到强烈的情感和强烈的判断,往往不在乎社会规范。

我们可以成为有趣、充满爱心、热情的人,尽管我们的脑袋可能以不同的方式运作。

“有时,标签可能是从世界中获得某种同情的唯一方式。”

- 凯瑟琳·梅

第五部分

事后看来,我认为我所经历的恐慌发作实际上是自闭症的崩溃。自闭症的崩溃是缺乏适当支持的慢性生活压力的结果。它的特征是广泛和长期的疲惫、功能丧失和对刺激的耐受性降低。

我的崩溃通常表现为关闭。我的身体常常因感官过载、社交互动或压力而失去调节能力。我意识到,当我的身体进入叛乱状态时,我需要与外部世界隔绝几天,有时甚至几周。我将其描述为更多的爆发。我没有很多外向的反应,但内心却像是剧烈的头痛,像沸腾的大锅一样。

我希望其他人能理解心理痛苦有多么强烈。将这一点传达给普通人是具有挑战性的,因为它看起来非常荒谬,难以在不显得戏剧化或不合理的情况下表达出来。我始终经历着持续的疲惫感。

我很快适应,学会了以更社会上可接受的方式撤退,例如“生病”或隐藏崩溃。这是我在大学毕业后搬到多伦多时所做的。我在一份常规的9到5的工作中工作。我从工作中回家,吃完饭后,几乎每晚工作到晚上10点或11点。我的大脑不断的焦虑和故障需要分散注意力。

在多伦多工作期间,我记得在办公室环境中感到非常不舒服。荧光灯、背景噪音和人们的持续喧闹使我感到不堪重负。每天结束时,我经常疲惫不堪地回到家。

在绩效评估中,我定期收到反馈。我倾向于自我评估直接沟通,假设其他人也高度重视简单。我只在我认为需要时才会说话。

我与一位在会议中自由发言、打断他人并被贴上敌对标签的男性同事共事,尽管他获得了晋升。这发生在科技行业。那里普遍存在男性能够具体化“阴郁的”天才原型的观念。然而,当女性不符合特定的从属类型时,往往会被视为破坏性或有责任。导航办公室政治往往让我感到困惑(而且不重要)。

我只是想做好工作,而不想麻烦。我认真、安静、简单。不幸的是,其他人认为你不想融入层级,因此不想让你融入。每个人都能很快意识到我身上有什么“异常”,我在工作场所是“其他人”,并且很快在社交圈中被评判。

来自工作的压力和我面临的挑战再次开始对我造成打击。我开始出现荨麻疹。我的全身出现巨大、瘙痒、灼热的风团。这种问题已经存在多年。我去看了多伦多最好的过敏科医生之一。他基本上告诉我,除了服用可以减少我爆发的类固醇配方外,我别无选择(我疯狂地增加了体重)。由于荨麻疹加重,我担心我的嘴会发痒,喉咙会闭合,因此有一天晚上我不得不去急诊室。

荨麻疹是潜在自免疫疾病的指标。尽管有这种可能性,我的血液检查始终没有任何异常,我的身体也恢复到正常范围。我现在相信这是我身体告诉我的一种方式,感到不堪重负。我的心灵和身体被淹没,淹没在压力中。

我开始见另一位治疗师,讨论我在处理看似普通的日常事务时感到如此困难的原因,但我在治疗中开始停滞。与我的治疗师的会谈开始感到没有方向和无止境。她对我那种缺乏灵活性的思维方式过于被动。我不想通气,我需要答案。

她给我建议,比如“这个周末问问想喝咖啡的人”。我认为这可能对普通人有益,但像我这样的社会异类无法解决我在维持关系方面的根本问题。

这里值得强调的是,传统治疗对自闭症个体的局限性。因为我们常常被视为“非理性”,我们的恐惧和压力实际上是无可否认的有效的。我的最后一位治疗师会告诉我:“你不仅仅是你的外表,别再那么焦虑了。”抱歉,我的外表是我是否被社会接受或排斥的一个重要因素,因为我的性格并没有欺骗你。除非你住在我的身体里,否则我看起来非常有效和成功。然后你就会知道这是一场狗的早餐。

我继续做出与我真正的愿望不一致的决定。我忽视了警告信号,强化了它,并被条件化为继续前进。主要是因为担心在社交聚会上待得比我想要的时间更长,可能会被视为失礼——我知道我会在回家之前感到悲惨。

自闭症个体通常对声音和光线的敏感性更高,这会影响从社交互动到工作和学校环境的方方面面。自闭症的大脑处理的信息比神经型大脑多42%。

这解释了为什么像剪头发这样的平凡任务对我来说是困难的。各种发胶和化学物质、吹风机的噪音、聚光灯风格的照明,以及与发型师保持愉快的闲聊的义务让我感到攻击。就像在热灯下的培根一样。慢慢地煎炸,我的能量变得炽热而炎热。或者,由于无法消除背景噪音并专注于眼前的人,在酒吧或餐厅与他人交谈几乎是不可能的。所有的一切都在嘈杂中。

我对头发有非常强烈的感官问题。由于我脖子上触碰到头发的感觉让我感觉像是我的皮肤被撕裂,所以我几乎不穿头发。如果一根头发掉落,我会立刻注意到,皮肤会发痒。我实际上相信这是每个人都感受到的普遍经历,而我在处理它时感到更加无能为力。

自闭症每天消耗应对社交、变化和敏感性的精神能量。可以将其视为能量银行。由于我们的脑袋过于活跃,世界过于压倒,我们需要提取更多的能量以生存。

当自闭症个体感到不堪重负时,我们会进行自我刺激。我从未听过这个词,但我意识到我一生都在这样做。自我刺激有助于多种目的,例如自我调节。它可以采取多种形式,包括手部摆动、摇晃、旋转、敲击和发声。

我的自我刺激更多的是可见的,在手不公开的情况下“可接受”。我在社交场合中做很多事情,脚上下跳动,玩弄头发,触摸脸,常常咬指甲或嘴内。虽然我曾认为这些只是坏习惯,但实际上我是在努力在情感压力下调节自己。

我非常感激我不再需要在办公室中痛苦。我几乎每天都有做自己的自由。现在,我在一份提供适当的社交互动和灵活性平衡的远程工作中工作。我正在慢慢学习,不是评估我和我的需求,而是我大脑的声音,来自他人对我应该做什么的期望的内疚感。

当然,我对自闭症的看法与文化规范和社会视角之间的差异进行了更多研究。作为荷兰的自闭症患者,我想知道荷兰人是否以直接沟通而闻名。没有缓冲,没有糖衣。或者在日本,避免眼神交流是习俗,被视为尊重的标志。

公平地说,“正常”的范式可能相当狭隘……

“内疚阻碍成长。优雅解锁成长。”

- 杰伊·谢提

第六部分

在我诊断之前的生活是一场精神健康、社交斗争和这种包罗万象的感觉的旋风。

作为残疾人实现和接受自己伴随着我一生的重要而深刻的重塑。

我可能没有持久的友谊,或者不知道如何适当地维持它们。而且,我可能无法以与其他人相同的速度追赶生活。我对自己过于苛刻的所有例子并不是因为我无知、懒惰或无知。相反,我缺乏必要的工具和支持。

在这篇文章的研究中,我阅读了关于自闭症个体如何被完全陌生人迅速判断的研究。同一项研究发现,如果其他人事先知道自闭症,他们能够进行更好的对话,减少判断。

如果自闭症个体能够从更大的灵活性和社会耐心中受益,为什么不将这些同样的好处扩展到所有人呢?即使不稳定和不完美,我们也应该对处于所有人的社交环境中尽力而为的人保持更多的同情。我们都在精神和社会上以不同的水平运作,给予他人耐心可以大大帮助他人感到更被包容。以不同的方式接线完全没有问题。无法忍受差异并不是。

那么,为什么我分享这些呢?我不太确定。我是一个非常个人化的人——这并不是偶然。我一生都被误解。写下我的感受主要对我来说是治疗性的。我发现我能够通过书面语言比口头表达更清晰地表达自己。我希望这能为你提供一些关于我内心世界的视角和洞察。

作为自闭症患者,我可以相当艰难地“出柜”。其他人可能实际上不会相信我或歧视我。

我很高兴知道,读到这些的人可能会意识到自己(或孩子)的行为的相似之处,并决定寻求测试。回顾我过去的生活,我意识到如果我早知道,我能展现出多少自我。在背后,我潜在地在思考我一生都在过着不知道自己是自闭症的生活,感到焦虑。

过去的拒绝对我来说是如此痛苦。童年时期的拒绝转变为成年后的外部社会拒绝。我一直在等待我的生活适应。我在等待我的生活开始。我在等待适合我的我。真相是,我永远不会适应。我的一部分仍然不确定什么是真正的我,我的创伤是什么,我的残疾是什么。每个部分从何而止,另一个部分又从何而始?

我的目标是建立一种围绕我的优势而展开的生活方式,而不是推动克服我的弱点。今年的目标是接受并对我的局限性保持同情,这将有助于创造一种更有意图、更缓慢、更舒适的生活。

太长时间以来,我的存在感到支离破碎。自闭症可能是重新聚合那些散落的碎片的粘合剂。

这使得像我这样的人仍然可以被视为有价值的整体存在。