在最高法院意見的歷史上,某些情況以腳註而聞名,而不是持有(美國訴Carolene Products v。Carolene Products (1938))。如果這個國家很幸運,傑克·史密斯(Jack Smith)將遵循艾米·康尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)在特朗普訴美國的同意的腳註2中的提示,這使我們忘記了該觀點的亂七八糟。

美國憲法長期以來一直在隱含的總統豁免權的範圍內苦苦掙扎。理查德·尼克松(Richard Nixon)在尼克松(Nixon )斷言:“當總統這樣做時,這意味著這不是違法的。”但是在狹窄的背景下,他描述的是,尼克松是正確的 - 不是因為總統擁有的任何魔法君主制,而是因為國會對監管總統憲法權威的權力受到限制。如果國會不能規範權威,國會就不會將其“犯罪”。這是總統免疫的核心:國會規範總統權力的肯定實質性限制。

但是免疫不僅僅是實質。這也是關於緩衝區的。免疫的核心可能是國會權力的憲法限制。但是,免疫的實踐超出了這些限制。免疫力超出了其憲法核心,為總統提供了所需的呼吸空間,以避免被迫訴訟每項法規的合憲性,因為它可能會影響他人,同時履行擔任總統的職責。憲法不確定多少呼吸空間;這是法院選擇的判決,平衡。

在民事背景下,最高法院最大程度地提高了呼吸室,為總統絕對免疫免受貨幣損害的賠償,以延伸到“他正式責任的'外圍'”。 Nixon訴Fitzgerald,457 US 731(1982) 。

然而,在刑事環境中,法院顯然已經批准了總統的一些東西:總統在“他的正式責任的外部外圍”中對行為的推定豁免權。在任何特定情況下,檢察官都必須證明為什麼應克服該推定。特朗普訴美國(2024)。 (即使是這種推定的免疫力也是現在的推定:法院明確表示不確定它是假定的還是絕對的。我們只需要拭目以待……)

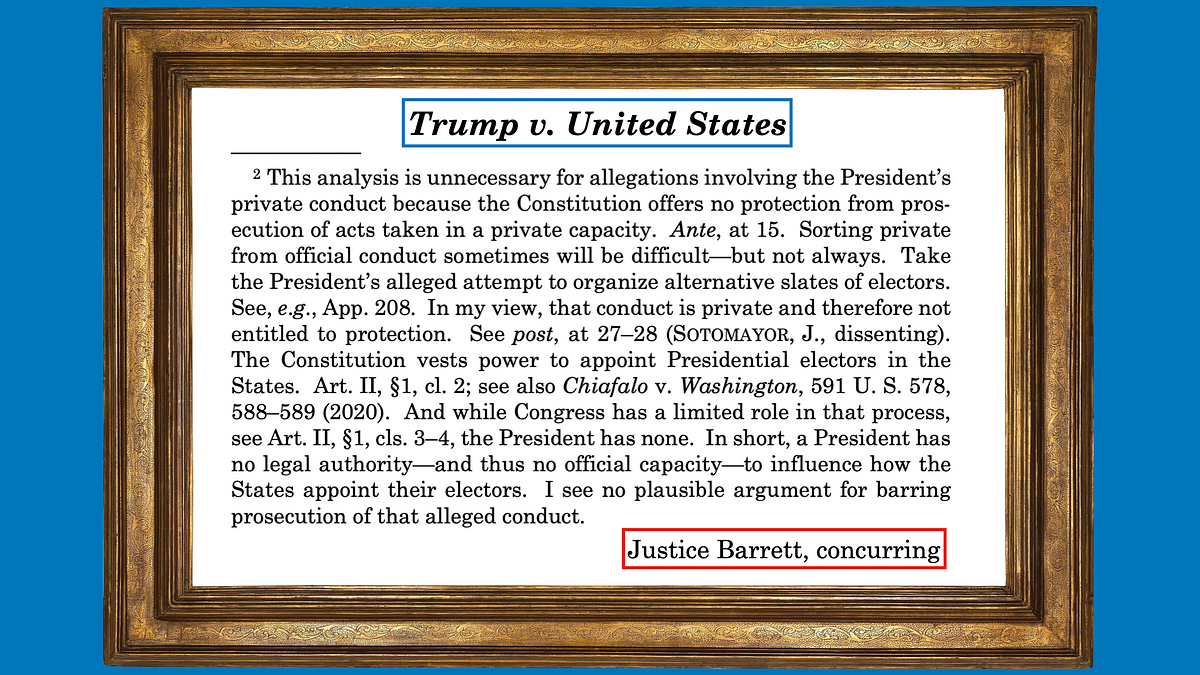

但是,巴雷特大法官的腳註二者表明,為什麼要回答這個問題 - 在刑事環境中總統免疫的範圍是什麼? - 可能沒有必要。因為即使假設豁免權的最廣泛概念 - 正如菲茨杰拉德( Fitzgerald )所說的那樣,達到了“正式責任的外圍”,觸發器仍然是“官方責任”。或者,根據大法官的問題的框架,觸發因素是他“履行了他的辦公室的職責”。如果他沒有按照自己的“官方責任”或履行“辦公室的職責”,那麼他的行為是私人而不是免疫的。

這一點很重要,因為正如巴雷特大法官所指出的那樣,對於下一任總統的選擇,沒有正式的總統責任。在“辦公室的職責”中無處可當選。正如巴雷特(Barrett)所寫:

“憲法歸屬於各州任命總統選舉人。 …儘管國會在這一過程中的作用有限,但總統沒有。簡而言之,總統沒有法律權力,因此沒有官方能力來影響各州如何任命選民。”

特朗普的律師基於一個嚴重的歷史先例提出了相反的建議。格蘭特總統於1876年派遣部隊前往路易斯安那州和密西西比州,以應對這些選舉中的暴力;特朗普的律師聲稱,“組織替代選舉人屬於總統職責的外圍”。但是格蘭特並不是基於憲法賦予他的任何權力行事。格蘭特正在執行1871年的《執法法》,該法案授權他利用部隊在聯邦選舉中保持和平。沒有類似的法規授權特朗普在2020年監督選舉人的任命。

毫無疑問,聯邦法律確實在總統選舉中投票,這是聯邦對選舉人選擇的利益。因此,司法部在特定選舉中調查投票欺詐或選民壓制的主張是完全適當的。但是,要求國務卿“尋找11,780票”的要求並不要求解決欺詐行為。除非選擇其他聯邦投票權法規的真誠申請,否則聯邦執法行動的威脅也不會威脅。相反,兩者都是敦促總統連任的計劃的一部分 - 同樣,計劃促進私人目的而不是“官方責任”的計劃。

通常,試圖小心地雕刻總統的權力範圍“注意法律被忠實執行”毫無意義。在聯邦領域內,有很多法律,很難看到總統權威的任何限制。

但是在這種情況下,憲法理由仔細閱讀總統權力的範圍:因為憲法在州授予了任命選民的權力,如巴雷特大法官所堅持。他們對任命選民的過程具有主要管轄權。毫無疑問,總統有權保持和平。但是聯邦制要求法院不將偶然的權力轉化為支持“組織選舉人的替代地板屬於總統義務外部的說法”。他的職責與“組織替代板岩”無關。如果聯邦制意味著什麼,那就意味著他的責任是保持和平與起訴欺詐和歧視(當然,這將在計算選舉票數之後很長時間發生);這並不意味著他必須堅持採取一種補救措施 - 代替他的板岩代替我的石板 - 法院無法堅持。

從這種情況下,情況很簡單。特朗普在這裡所做的一切都是為了確保在1月6日算上不同的選舉人。這一目的是私人的,而不是官方的。他所做的任何事情都不應附加於他為促進這一目的而做的任何事情 - 至少在他所做的事情與保留在各州任命選民權力的同樣重要的憲法價值衝突的情況下。

法院似乎得到了這種區別。但是它立即使它混淆了。該意見的第二條區分了“在任職期間犯下的非官方行為的刑事起訴”和對“官方行為”的刑事起訴。然後,這使這一點混淆了這一點,即即使從任何正式義務離婚,也必須繼續執行正式行為,即即使是正式的行為,也必須繼續執行正式行為。

我建議這是法院分析中的關鍵錯誤。這是因為法院未能準確區分免疫力的核心和免疫力的緩衝。

如果特朗普折磨了一名州長以脅迫他證明特朗普的選民,那麼這一行為將是私人行為,因為選擇一批選舉人與總統的“官方責任”無關。私人法案,沒有免疫力。

另外,如果特朗普命令他的司法部長指示聯邦調查局酷刑同一位州長,然後在不服從的情況下解雇了總檢察長,法院的意見認為該行為(射擊)是絕對免疫的(因為罷免此類官員是因為撤職是因為核心總統權力),檢察官無法引入任何證據,以證明總統(假設)串謀折磨州長的一種方式。

這是不精確的思維。是的,國會無法使解雇AG成為犯罪。總統擁有不可監管的權力(遵守憲法)來撤職核心執行官。 AG是一個。

然而,即使國會無法阻止他刪除AG的能力,也沒有理由將他/他有特權掩蓋非法行為的證據,僅僅是因為證據涉及解雇AG。強迫AG或總統提供有關解雇的證據不會侵犯總統的憲法權威,只要以私人的非官方目的將證據的訴訟扎根。

這一點更一般。行為只有在其目的的背景下才能理解。目的顏色該行為的性格。如果我踢狗,重要的是要了解我是否有任何目的是造成傷害,移動狗,或者(無論是愚蠢或殘酷)的狗。如果我沒有這樣的目的,我的“踢”不是踢。這是一個意外。

在總統活動的許多情況下,這並不是一個艱難的區別。如果總統要求飛往德克薩斯州與剛剛遭受(尚未遭受過一次)大屠殺的公民站在一起,那麼毫無疑問,行為是適當的總統,毫無疑問,政府將承擔這次旅行的(不是無限)的成本。同樣,如果總統要求飛往密歇根州參加政治集會,那麼毫無疑問,這一行為是非正式的,因此,這次競選將不得不支付(嚴重補貼)這次旅行的費用。同樣,毫無疑問,有時目的是混雜的,在這種情況下,法律要求一項運動來支付一部分旅行費用,而政府則支付其餘的費用。在每種情況下,目的都決定如何對待同一行為(在空軍上飛行)如何進行處理:官方,非官方或混合。

沒有理由相同的規則不能適用於甚至涉及核心總統職能的行為。並非官員的每一項行為都是正式行為,因為目的有這種差異。而且,由於法院隨著延伸到總統的調情的豁免權超出了憲法限制,因此無論該法案的目的是什麼,都沒有憲法義務承認這種免疫力。

然而,首席大法官羅伯茨(Roberts)拒絕了根據其目的評估行動的明智能力。如果動作可以與適當的聯邦目的或更確切地說,與“官方責任”有關,那麼它們是免疫的,即使很明顯它們實際上與任何適當的聯邦目的無關。 “作為我的總檢察長,我希望您告訴布拉德·拉芬斯佩格(Brad Raffensperger)找到我11,780票,否則我們將提起訴訟”是免疫的,因為另一位總統可能會說:“我希望您,總檢察長告訴您,告訴國務卿他必須說他必須說他必須尊重《投票權法》,允許他的公民投票,否則我們將提起訴訟。”

而且,為什麼?為什麼這種絕對推定必須適用於每種情況?

因為,正如首席大法官警告我們一樣,相反的規則將使總統“在履行正式職責時過於謹慎”。如果有機會詢問(甚至是為了確定法院),否則,否則官方的行為實際上是一個非正式的終點(“告訴聯邦調查局折磨布拉德·拉芬斯佩格(Brad Raffensperger),直到他提出這11,780票”),強大的世界上最強大的國家的總統職位可能會降臨。

這是沒有其他職業從事的那種偶然推理。關於某個規則的後果有一種主張,但無需證明這種說法實際上是正確的。是的,我們需要確保總統“在履行其正式職責時不會過分謹慎”。但是我們還需要確保總統不會犯罪。試圖確保兩者都會引起過度謹慎的規則的證據是什麼?

考慮一個示例來指出這一點。總統至少在嫌疑人構成迫在眉睫的威脅時,有權下令有針對性的殺害恐怖嫌疑人。如果總統根據該機構命令殺人,那是核心行政職能,絕對不受起訴的影響(根據我提出的理論和法院的理論)。

相比之下,我們應該希望生活在一個總統無權下令殺害其政治對手的世界中。在我的統治下,這一目的 - 殺害政治對手 - 將使原本核心的總統行動無法免疫。但是,當我閱讀最高法院的意見時,該法案將絕對免疫。這是沒有意義的。

我並不是要建議明顯的天真觀點,即始終很容易區分官方和非正式目的。我也不相信區別總是很乾淨。也許總統有證據表明對手是基地組織的候選人。如果這是事實,那麼總統的動機將是混雜的。我很樂意承認,如果動機真正混合在一起,免疫力就有意義。但是即使那樣,我也不明白為什麼檢察官至少不應該迫使總統向法院展示為什麼殺死政治對手是有意義的。

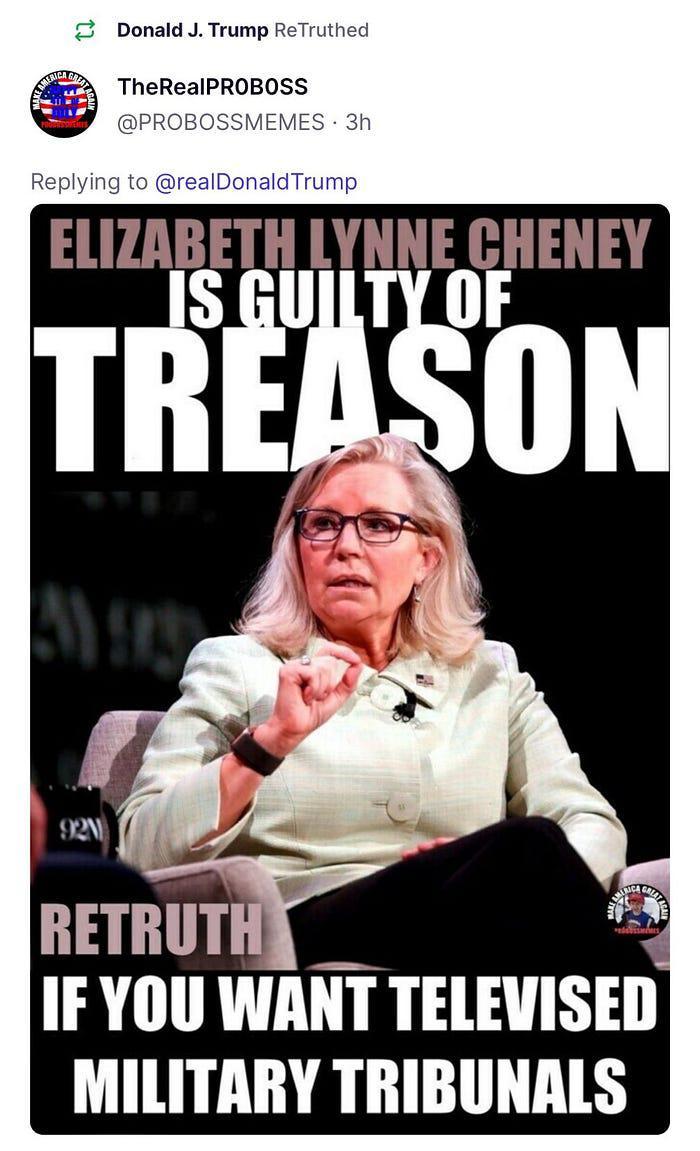

或考慮一個更及時的例子。前總統“回顧”(是的,這就是他們所說的)模因:

前米利根 毫無疑問,會保護切尼。然而,根據法院的看法,特朗普對發起這種怪物不承擔任何責任。我看不出至少允許檢察官證明該法案的目的是非正式的,這會破壞行政人員的穩定性。

正如法院所說,史密斯可能觸發了這種奇怪的混亂,“前總統對任何行動都不享有刑事起訴的豁免權,而不管他們是如何表徵的。”但是,這再次忽略了核心和緩衝區之間的區別,尼克松再次解釋了為什麼這一說法只是錯誤的:當總統完成時,某些行為不能被稱為“犯罪”,因為國會無權監管總統這些行為的表現。因此,是的,總統確實對憲法不允許國會召喚罪犯的犯罪行為享有豁免權。

但是,這場辯論應該與這種情況無關。史密斯在規定下起訴特朗普的法規並不聲稱規範總統的憲法權力或任何“官方責任”。取而代之的是,他們以“正式責任的外圍外圍”的目的規範行為。這種非正式的目的應該意味著即使官員不是官方行為,也要採取的行為促進這些目的。根據這種理解,特朗普的所有行為都促進了他影響國會算出的選民的目的,都是私人和可監管的行為。那些幫助他執行這些行為的人將受到法律的約束。

然而, B Arrett的精確度很可能有助於縮小史密斯現在面臨的負擔。法院將起訴書分為四類活動:(1)與他與司法部互動有關的活動(第19-21頁); (2)與他與副總統互動有關的人(P21-24); (3)與“特朗普與行政部門以外的人的互動:州官員,私人黨派和公眾的互動”(第24-28頁); (4)“特朗普與1月6日本身事件有關的行為”(第28-30頁)。

在最後兩個類別中,地區法院的問題是,這些活動是正義故事所說的“辦公室職責”的一部分,還是他們有資格為“官方或非官方”。如果他們是非正式的 - 在我的閱讀中,他們顯然是 - 那麼他們將完全沒有免疫力。

隨著第二類(特朗普與副總統的溝通),巴雷特的精確度再次有所幫助。法院指控地方法院權衡是否有必要在這種情況下進行豁免,以免干擾總統和副總統之間的適當角色(是否拒絕免疫“是否會對行政部門的權威和職能造成任何侵犯危險”) 。法院談到總統需要與副總統合作,以“推動總統在國會的議程”。但是總統沒有“官方責任”來推進他當選的議程。該議程是私人的。為了允許刑法與副總統進行互動,而副總統正在監督各州選舉票的計數完全與憲法的設計完全一致,至少如果您將該設計的聯邦制組成部分保存在坦率上。再次,正如巴雷特(Barrett)強調的那樣,制定者有充分的理由使總統脫離了這一過程。他的存在與他的“官方責任”或“辦公室的職責”無關。

法院最終發現絕對免疫的唯一類別是司法部及其對如何以及是否執行聯邦選舉法的審議。但是,即使在這裡,免疫的理由也非常薄弱:聯邦法律當然可以懲罰州官員(越來越小的)歧視(越來越小的)(由於法院已經縮小了VRA);聯邦法律甚至可以吸引參與投票欺詐的私人。但是聯邦法律並不是總統總統總統。更重要的是,總統不能在憲法上利用聯邦選舉法來控制國家任命的選民。除非該州在選舉當天被任命為任命的選民,否則它當然不會威脅聯邦起訴。法院熱衷於保護各州在履行其履行其履行職責(任命選民的職責)方面的自治權,然後再謹慎地將聯邦法律應用於取代州自治的不當應用。但是法院已經講話了,僅此類別的活動即將出現。

然而,這是重點:足以前進。如果史密斯(Smith)幫助地方法院了解制定者在聯邦政府中任命選民的目的,那麼將更容易理解為什麼特朗普在最後兩個類別中的活動是私人的,而不是正式的。當然,他可以像我們任何人一樣自由地與任何選舉官員交談。但是,要求喬治亞州國務卿“找到11,780票”並不是“辦公室的職責”。

而且,如果地方法院注意到副總統實際上在1月6日面臨的非凡暴力威脅,那麼很可能會說服沒有理由將總統與其副總統之間的微小互動免疫。 。任何總統任期中都有1,461天。如果總統兼副總統只能協調其中的1,460個,而有一天將這一天留給副總統,那將不會造成巨大損失。

因此,如果史密斯在這三個類別中取得了成功 - 確定兩個是私人的,而不是公共的,並克服了將涵蓋與他的副總統的交流的推定豁免權 - 總統和司法部的證據都被排除在外總統說。但是,有很多關於總統與選民和州官員互動的目的的獨立證據。這些證據應該足以幫助任何陪審團確切了解這裡的危險。

T 特朗普訴美國應該與尼克松理論提出的總統免疫法的棘手問題無關。它應該與尼克松理論所產生的簡單答案有關。如果總統行為的明確目的與總統的任何“官方責任”無關,那麼促進這些目的的行為不應免疫。憲法和聯邦法律都沒有義務總統“照顧”各州在任命選民時履行職責。這也不涉及他參與國會對選舉票的計數。他作為候選人的舉止超出了他正式責任的外圍。因此,他應該對這些行為無權獲得任何豁免權。