我看到电视的光辉实际上是关于电影的电影中最受关注的,这让我很难说我是否看过,因为我所参与的酷儿和电影圈子无法停止谈论它。从节日放映开始,这部电影自从在影院上映以来就引起了热议。因此,我没有一天不问别人对这部电影的看法。

我看到电视的光辉因其导演、视觉风格和原声带而受到高度赞扬,但如果对电影有一个普遍的批评,那就是许多人称其为“令人失望和虚无主义”的结局。"就我个人而言,我并不困扰于黑暗的基调。实际上,我更喜欢故事中出现的无数涂色数字的画作,或者比利·波特的某种甜蜜的甜品。

相反,我看到电视的光辉是一个关于故事的反向,专注于连自己都要撒谎的恐惧。如果你这样做,那就是可怕的同性恋(与“可怕的异性恋”形成对比)公共服务公告。在纸面上,这应该是我爱的一部电影,或者至少我应该感激,但事实并非如此。这也不是我能产生共鸣的故事。它确实让我作为一个跨性别女性感到非常孤独。

当然,我看到电视的光辉有许多表面上的细节。我是一个逃亡者的孩子,做了所有可以在一个没有门的家中躲避家庭的事情。我在放学后飞奔回家,在父母回家之前观看前一晚录制的带子,看看我在看什么。我逃离了故乡,走出了一个有时间和空间学习自己的地方。天哪,我现在在电影院工作。这部电影的许多片段与我的个人生活重叠,但作品并没有构成整体。我仍然无法与这部电影的核心产生联系。它确实让我留下了一些强烈的情感,但似乎并不是许多人所共享的情感。

人们不需要投资于电视屏幕的镜子,或者爱故事(或者至少不需要),但这部电影确实让你感受到想要看到的反射。如果我为了乐趣而变得夸张,我显然不知道自己是否看过一部关于某件事的电影。这部电影是:“我知道这很艰难。你看得见。”尽管显而易见,但不知何故,许多顺性别的人完全错过了这一点,但无论如何,这与他们无关。

援助之手取得了成功。反射被看见。跨性别者普遍称这部电影为胜利。我看到他们在离开影院时哭泣。我至少读过一位以跨性别身份出柜的人的Letterboxd评论,但这是无数首评中的第一篇。这是一部非常重要的电影,因此我认识的几位异性恋者拒绝公开对这部电影说任何负面的话。爱,和/或与这部电影相关的最小否定性甚至会引发跨性别者的防御军的愤怒,拒绝允许氧气。负面评论可能会向那些将对这部电影的批评视为个人攻击的人发送错误的信息,或者向那些寻找不再制作跨性别电影理由的制片厂发送错误的信息。

对我来说,满足于对这部电影或跨性别电影的负面评价并不是我的目标,但这部作品不是我看到电视的光辉的评论。这是关于我们看到电视的光辉的故事的评论。

我不知道电视的光辉是否被视为一部具有A24电影支持范围的决定性跨性别电影,还是被庆祝它的人放置在那里。两者都可能是真的,但后者无疑是这样。这部电影的讨论常常与令人难以置信的亲密故事相结合,因此分析感觉不完整。电影突然结束是合适的。欧文所经历的艰难生活显然是地狱,但为什么会这样呢?这部电影为什么是恐怖片?因为它令人害怕,对吧?是的,在某种意义上,但如果我们诚实的话,我真的是说 诚实——因为作为跨性别者是令人害怕的。

我并不是在谈论作为跨性别者出柜的恐惧,而是关于出柜的恐惧。然而,通过停止对话,这对电影和许多跨性别者的物质现实都造成了伤害。说“作为跨性别者出柜是可怕的”就像说“被刺是可怕的”。被刺并不是可怕的部分。可怕的是随之而来的事情。是疼痛、出血、感染的可能性、瘢痕、肢体可能不再那么强壮的可能性。可能是再也无法呼吸,或者可能是像害怕几分钟内死去一样简单。

跨性别者绝对需要面对关于自己真实情况的恐惧,因此绝对不会出柜,但与围绕所有跨性别者的噩梦般的世界相比,这根本算不了什么。即使他们没有以跨性别身份出柜,每个人都知道在社会中作为跨性别者的危险。他们会刺你,这会痛吗?我们已经知道答案响亮而清晰地是“是的”。

《电视的光辉》和简·肖恩布伦的早期电影《我们都去世界博览会》是都对内部斗争深感兴趣。在这两部电影中,电影世界几乎没有整个世界。它们是孤独世界中的孤立角色,老实说,这些是许多人现在所需要的故事类型。在疫情隔离时代,许多人坐在互联网上无休止地滚动,思考那些被搁置的想法,这些内部跨性别故事正是我们时代电影的确切类型。由于缺乏严重性的广泛范围(公平地说,我不认为这两部电影都试图探索),世界的严酷通过两部电影中的遥远父亲(或父亲形象)具体化。我个人感受到的模糊性削弱了关于作为跨性别者的真正恐惧。

然而,再次,如果你想让人们感到害怕,你想做的最后一件事就是把所有真实的废话放在前面。再一次,这就是为什么围绕这部电影的讨论感觉不完整。我们停留在“还有时间”的意识中,而不承认那时会带来什么。在线空间并不缺乏毒性,但远没有现实世界那么可怕。这就是为什么如此多人在网上“出柜”,而在现实世界中却保持隐形。这使得许多人留在某种炼狱中。世界……也许是一个人。

讽刺的是,出柜在肖恩布伦的两部电影中是一个温和的建议,但这是一个非常重要的建议,许多人却选择忽视它,以支持延迟不可避免的不适。亲爱的读者,你可以按照自己的节奏出柜,但如果你要将电影保持在“突破性艺术”的标准上,你就需要分析它。而且,是的,考虑到与许多人相关性,不适是必要的。

光辉的电视时间和功能是电影最有趣的方面之一,扎根于模拟时代。这是跨性别年轻人能够彼此和自己找到的在线避难所的valence延的很久以前。然而,在布什时代的空白期,信息共享比90年代容易得多,这部电影的许多内容是关于我们选择的形成记忆的元素。怀旧的便利性。

今年晚些时候,我出柜15年了,但这并不是许多人现在,尤其是与我年龄相近的人所能说的。我反思这意味着什么,试图判断在这些年之后是否收集到了一些可能帮助他人的东西,并试图对我出柜前的时间进行记录/文档化。巧合的是,这正好在时间框架内,欧文完全关闭,放弃了“还有时间”的希望。

如果欧文打开自己,想看看更早的事情会是什么样子,你想知道对欧文来说会是什么样子吗?

对我来说,父亲再也没有和我说过话。我失去了所有的朋友。没有人雇我,所以我失业了好几年。我在停车场的面包车里卖扬声器。因为隐藏我跨性别身份的远程工作并不是当时的情况。我做了许多其他跨性别女性所做的事情,进入了性工作者的世界,作为生存手段。我希望我能从绝望中追求,而不是出于激情。

当我终于找到工作时,我每周在桌子下赚100美元。我的公寓位于被视为“危险”的城市部分。我在一个罕见的机会中,名下有超过13美元的情况下,靠米、土豆和偶尔5美元的热辣披萨生活了大约五年。为了支付房租,我住在通过当地LGBT中心认识的其他被拒绝的酷儿的旋转门中。其中一些人偷了我的钱(和内衣)。其中一个人在他们被驱逐后破坏了我的荷尔蒙——当我出柜时,跨性别身份仍被归类为可诊断的精神疾病,所以我只能在看过许多试图“治愈我的跨性别性”的治疗师之后才能获得荷尔蒙。

在出柜的紧迫性中,这些最大的一些打击留下了比其他人更大的伤痕,但我开始看到为什么我对这部电影作为一部恐怖片的论点感到如此沮丧,因为它设定的时代,而不是今天的自我实现?

我想对那些第一次错过的人说清楚——这不是我看到电视的光辉本身,而是丹·萨维奇的“它会变好”。选择。是的,你可能对自己是谁撒谎,但这在你和神之间。与欧文不同,我在2000年代年轻时出柜,这给我带来了悲惨的结果。与我看到电视的光辉所带来的悲惨公司不同,我是在一个孤独的世界中出柜的。

今天,许多跨性别者似乎需要众筹治疗和账单,而这种选择在我出柜时甚至都不存在。我必须面对的地狱是,我无法分离一天,更不用说可能瞬间消失的几年,更不用说与我身体的内部斗争无关。我的存在悬挂在如此狭窄的边缘上,而这一切真正让人感到困扰的是,我甚至没有被允许表达这些情感,或者讨论作为跨性别者的经历。“我知道这就像蝗虫日的结束,我知道我会被其他跨性别者撕裂,他们会指责我在悲剧的拳击中或破坏他们的斗争,而我所能做的就是分享我的生活经历。我并不是在说“更糟糕”。我在说我经历了另一种在时间中失落的悲惨。关于那时作为跨性别者的经历的文献并不多。从那时起,我们的人民无法分享我们的故事。

每个人都想争论谁的地狱更热,但我对我地狱的看法是,在孩子们之间“如果你在青少年时期没有过渡,你可能会自杀”的另一周,报复的线程继续“如果你超过30岁,跨性别者发布照片,让每个人都看到你有多热”。我们看到一群典型的白人室内孩子(而且无疑是自疫情以来定义跨性别经历的孩子)在大声延续高中时期的废话,而不是做一些真正能帮助彼此的事情。这就像在争论一个酷儿或双性恋女孩的男朋友是否应该自豪地被允许,但我们可以全年进行这样的对话。

我33岁了。再过几年,我将长时间以跨性别身份出柜。我的性别表现中的许多方面是如此日常,以至于在其他人给我理由记住之前,我甚至不会考虑它。然而,尽管许多同龄人知道这是儿童节目,但我仍然想在粉色不透明中迷失。无论谁的年龄实际上是什么,“第二次青春期”都非常固执,紧紧抓住宜家鲨鱼(或在这里想象的视觉刻板印象),因此我担心社区之间的进步应该少得多。相反,进步。不要误解我的意思,我欢迎任何人进入我们的社区,但除非我们不再是13岁(除非你不再是13岁),否则我们不会和你交谈。跨性别者整体上坐在儿童桌旁,停滞不前。

无论时间过去多久,我们整体上都在刀刃上反复扭转。愈合。我看到电视的光辉的故事。 人民的小丑是出柜的故事。黑客帝国是出柜的故事。该死 克里斯汀·约根森的故事是1970年出柜的故事。

对于这些具体的电影制片人来说,公平地说,他们无疑制作了跨性别电影,这远远超出了“所有电影都是奇迹”。老实说,关于每个故事最值得称赞的事情是它们的个人性(尤其是人民的小丑)。他们使用许多“我”的陈述,通过视觉或有时通过文本来拥有视角的所有权。然而,许多观众将这些故事视为为我们发声的普遍感受。实际上,毒性我只是看到我在处理电视的光辉作为艺术时直觉上反对的跨性别者,我敢说,敢于阅读的人直接看到了跨性别者。我甚至可能会感到惊讶,因为我并不依赖于支持所有跨性别者“应该这样”的僵化特异性,而是对新想法和探索持开放态度。

一瞬间,世界被封锁。

他们所做的事情是,感到需要同时表达一切和仅表达一件事,因此,跨性别创作者在创作个人作品时面临着巨大的不必要的压力(和反对)。字面上,跨性别者的知识、资源、表达和生命线比以往任何时候都多,我们应该利用它们向前迈进,但相反,许多人被这些幻想的飞行所困扰,我们告诉自己一切都很好,正在到来,出柜仍然感觉良好。他们被困在第一次粉色不透明的陶醉感中,这种陶醉感已经播出很长时间,无法接受需要向前迈进。

这部作品并不是关于跨性别电影制片人或他们所创作的艺术。这是关于我的,这个对话中治疗是多么不够。

迟早出柜更好吗?答案是,即使你出柜,作为跨性别者是可怕的。我很快出柜,原本会补充我想讲述的跨性别故事的跨性别特定补助金,因为我“年纪大了”而未能通过。当我出柜时,我拥有房子、401k、职业,甚至是该死的普通储蓄账户,而当我“年纪大了”时,我并不够老来讲述跨性别故事。我申请参加为希望在电影行业工作的跨性别者提供的项目,但再次被告知“年纪太大”。根据我的经验,如果你想实现某些目标,出柜后会变得更加困难。我不认为壁橱是固有的限制。以你需要的方式寻找自己。

草总是绿色的,但如果生命真的诞生,我不确定更早更好。不要误解我的意思,我并不讨厌自己或我的身体,长久以来也没有。但是,我仍在等待人们谈论的那种跨性别的快乐。我在这里待了15年,但我仍在等待被称为“啊哈”的时刻,荷尔蒙会提供一些传奇的新清晰度。我仍在等待我的身体带来任何有意义的变化。我更换了处方、剂量和医生,但仍然在等待。

当有人去世时,人们通常会说“至少他们不再感到痛苦”。这并不是关于快乐,而是关于杀死那些在中立状态中生活的顺性别者所经历的痛苦的生活。我听说人们在没有过渡的情况下是如何死去的,这被泪流满面地描述为拯救跨性别生命的方式(不要让任何人告诉你这样),但我几乎不记得所有的蜜月阶段。停止受伤从未发生过。

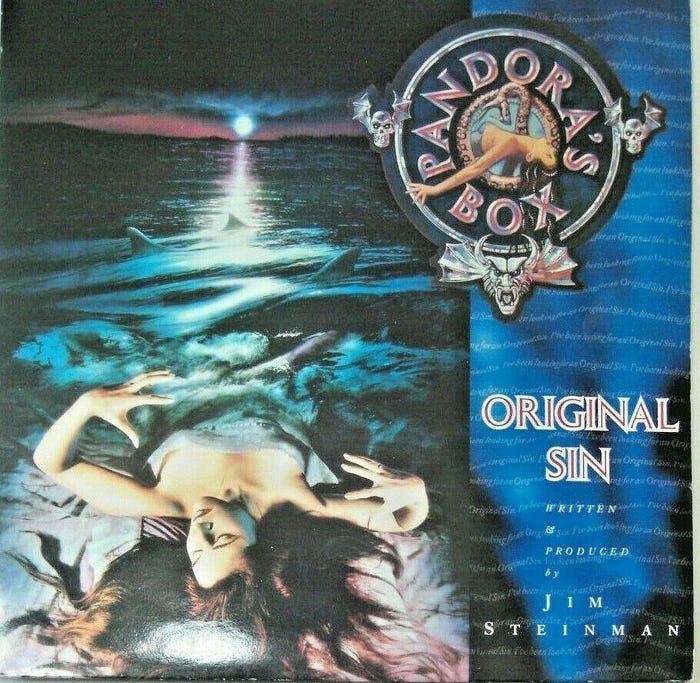

我可能是个悲惨的老家伙,但我有很多我真心热爱的事情。我爱我的妻子。我喜欢听和支持独立乐队。我喜欢和朋友分享晚餐或饮料。我喜欢摔跤,并愿意为斯鲁西而死(谷歌他们)。然而,我更有可能在吉姆·斯坦曼或杰夫·罗森斯托克的音乐中找到自我,而不是在索菲或跨性别者的失调蓝调的自我反思中。(我仍然非常喜欢我对自己预先设定的白人交叉点!)我所说的是,我的快乐与那些推荐自杀的想法一样,与跨性别无关。

当你以跨性别身份出柜时,你最终会停止拥有这些分岔点的时刻。第一次服用荷尔蒙、剃掉下巴的毛发、以特定方式穿衣、公开你所拥有的东西并出门时,这不再是里程碑。最初的最终停止,酷儿成长的某些方面不再令人兴奋或新鲜。这不是虚无主义或冷漠的潜在威胁。

我们不必停留在这个无限循环中,以维持实现幸福感的持续状态。根据定义,陶醉感不是一种恒定状态,而是一种增强状态,最终目标必须是满足。即使没有铲子的所有东西,我仍然完成了这一切,我仍然在这里。即使这不是一个强烈共鸣的故事,我也希望它能像粉色不透明那样,我希望电视的光辉有一天会成为过去的电影。

然而,我已经在那里,冰淇淋小贩已经卖汤很久了。