我讨厌 我的旅行箱。它又大又丑,重达5磅。然而,我们今晚将出发,前往阿尔加维的葡萄牙之旅,带我们从里斯本出发。机舱内的天气和衣物考虑因素混合在一起,超出了可管理的范围。而我现在只是意识到,我的那个大旅行箱里有多少东西并不多。

我在研究两条海军蓝的泳衣,记不清哪一条更适合我。一个想法是试穿一下。另一个是两条都打包。选择了想法#2。毕竟,我的巨大旅行箱无论如何都会来,所以为什么不填满它呢?

“打包”太简单了,成了我的口头禅。两件相似的黑色上衣在阵容中竞争。真傻。不需要和女人争,你可以两件都带上!而当空间如此充裕时,为什么要选择两件白色波西米亚刺绣上衣呢?突然间,我开始喜欢我的大旅行箱。我可能是我遇到过的最大的傻瓜。

每个人都得到了额外的一件!

我愉快地在餐厅女主人自得其乐的气氛中,划掉我的清单上的物品——上衣、泳衣、裤子、裙子——并卷起来。“蓝色和绿色的佩斯利裙”之后,我写下了“F的围巾!!”

我伸手穿过被子缎面盒的菱形图案,拿起了母亲所称的围巾。我打开它,香奈儿19号、白色肩膀和阿尔佩吉的柔和气息——她衣橱里的发光玻璃托盘上,守卫和快乐的瓶子(“世界上最昂贵的香水让我们在某个时刻觉得我们是富人。”)我再次吸入那香气。

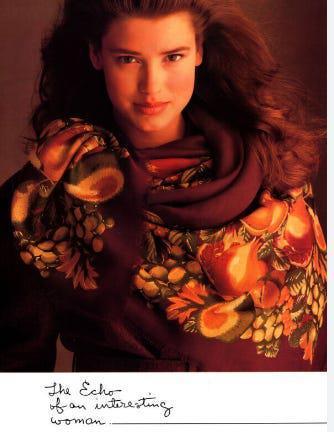

我选择了三条围巾。因为棉质的清晰颜色在白天会很好。我想象自己优雅地靠在没有游艇的杰基·O椅子上,周围是书籍、太阳镜和围巾。另一条是灰色和黄色的,清新得嘎吱作响,我想象着在我漫步于卵石石块、购物瓷砖和亚麻时佩戴它。Echo的第三条是华丽色彩的漩涡。我把它缠绕在头上,评估自己在镜子中,决定比小史蒂文更像阿莉·麦格劳。

Echo。在12岁时,我在许多17本杂志中研究了Echo的广告,成为了“有趣的女人”。

到我结束时,我几乎无法将大件物品从床上拿到地板上。我们的强壮Uber司机大声吼着,把它放进后备厢,后悔感让我感到羞愧。在整个旅程中,我将不得不向所有抬起或看到这个被称为Bertha、Big-Ass Bertha、傻瓜Bertha的人道歉。

飞行是电影、假睡、发疯,最后轮子接触地面。

我拿出手机。然后愚蠢地盯着它。感觉比飞机的轮子还要愚蠢。因为这在我心中。

我仍然愚蠢地盯着。

显而易见的真理总是像这样显而易见的真理击中了我。

F不等电话响。

我想象她坐在窗边的椅子上,直到她结束。不是在编织、画画或阅读。也不是和朋友们坐在草坪椅上。只是等待。等待午餐。等待晚餐。等待电话响。

“你着陆时给我打电话。”在我一生中,首先是厨房墙上的电话的卷发,后来是椅子旁的座机,把我绑住的五个字。

你着陆时给我打电话。五个字我将再也听不到她说。

随着这个领悟,另一个更深的愚蠢降临。我对我四个月来所知道的事情的真实理解——F消失了。真的消失了。另一边没有甜美的声音。没有人关心我。没有人关心我母亲。

“你还好吗?”本问道,用眼睛研究我,几乎能感知到房间里悲伤的微弱闪烁。我点头微笑。但他知道。本小时候,我问他为什么躺在地上。“因为我想以萨米的方式看待事物。”他说。我从未想过猫是从他低角度看到的东西,也没有理解同情的教训是多么简单而深刻。

他回以我悲伤的微笑。

阿瓦也知道。她轻轻握住我的手。

里斯本的机场很忙,我们在几个阶段中整夜混乱。“我们在美国护照队伍里吗?”阿瓦说,当然我们在,但不太确定。我们跟着厨房到餐桌的葡萄牙朋友,或者在餐厅里像孩子一样坐着等我们点餐,这种情况在这一周内可能会发生。

曼努埃尔在门口迎接我们,菲利普的脸立刻变了。当我们从飞机上下来时,穿着疲惫的皱眉变得柔和,融化,几乎以一种滑稽的崇拜向曼努埃尔公开。两人几年前在飞机上相遇,从那时起他们就一直在聊。曼努埃尔是我们婚礼上的最佳男士,他是菲利普生命中的最佳朋友。

他在我们脸颊上亲吻,双手捧着我们的脸,微笑着看着我们的眼睛,用他温柔而有力的声音对我们说谢谢。

稍后,我们与曼努埃尔和玛丽娜共进晚餐,轻松而华丽。玛丽娜的金发在她的肩膀上,完全放松,完全掌控地轻轻波动着,扫过曼努埃尔。而克拉拉。我们的A&B的C。小克拉拉的眼睛闪烁着顽皮和聪明。她是我们第一次共同度假时,阿瓦和本第一次见到的克拉拉,分享着语言的可爱小家伙们。

我们每年或每两年在阳光明媚的地方相聚,总是以靠近游泳池和海滩的房子为标准。

而最初是因为把我们带回家的疾病而停下。然后是流行病,F。他们去过纽约几次,但我们已经有9年没有一起度假了。

起初,我感谢上帝,因为玛丽娜和我之间的对话仅限于“太美了!”和“太可爱了!”因为她的有限英语和不存在的葡萄牙语。我们仍然喜欢阅读书籍,喜欢鼻子被书本卡住的感觉,但现在由于玛丽娜的良好英语,我们可以交谈。

当我们像在欺骗他们一样(“你们还听说过关于假期的制造商吗?”)决定在里斯本开车去阿尔加维时。

曼努埃尔说:“这样我们就把行李分散在我的车和克拉拉的车之间。” “而玛丽娜则带走所有的食物。”

玛丽娜和我在开车回家的两个小时里,她在演唱碧昂丝的《牛仔卡特》。我们说得不多,但现在并不是因为我们不能,而是因为我们很舒服。

“嘿。”我说。“你记得我第一次说我英语不太好,不能说话吗?”

“嗯,我想是因为你不说葡萄牙语。”

“哈——看看我。还是一句话都没说。”

“这次我会教你更多。”她说,我们都知道这不会发生而笑了。建筑物向山坡移动,行人被牛替代,我望着窗外。

我叹了口气,告诉她我们着陆时的感觉。

“第一次不需要打电话。”我说。

她点头。玛丽娜的母亲几个月前去世。“我也是。奇怪。没有人担心我们。”

“而我们也不担心他们。”我说,想着我母亲的看护人每次在奇怪的时间打电话时,我的心是如何停止的。

玛丽娜说:“我不想再担心了。但我想念…”

“锚”

她轻声说。“我想念母亲。”

我望向窗外。碧昂丝在呼唤沉睡。玛丽娜和我加入了她。

几天后,我们在同一辆车上,早上在卵石小镇购物后,吃鱼玉米饼和玛格丽塔,回家。克拉拉和阿瓦在后座咯咯笑,听起来和孩子们没有什么不同。我喜欢他们彼此照亮的方式。

克拉拉在演唱米妮·里普顿的《爱你》。

“你知道这首歌吗?”我问。

克拉拉回答,我们说:“我知道一切。”

克拉拉和阿瓦实际上在尖叫“啦啦啦啦啦”,玛丽娜和我以不被包括的崇拜互相看着。

接下来是光滑的操作者,我们尽力唱出令人窒息的声音和清新的旋律,歌曲“从海岸到海岸和基拉戈”(错误的歌词,我知道)。然后黛安娜·罗斯(Diana Ross)唱反向,当我们和她在一起时,我们唱着“礼貌地,我知道你在欺骗。”我再次看向阿瓦。她脸上流露出纯粹的幸福。当我们完全投入时,雨中的男人们,玛丽娜给方向盘上的“哈利路亚”加了一点点节奏。我们鼓掌、欢笑,喜欢彼此的傻事。母亲和女儿彼此相爱。彼此真实。彼此快乐。

几天后,前辈们呼唤曼努埃尔,我们在游泳池附近尖叫和欢笑,闭上眼睛微笑。我们很放松。我们的孩子们很快乐。没有比这更好的感觉了。

玛丽娜消失了,我在厨房里走来走去,想看看她在柜台上切东西时的哼唱。我感到惊讶。我多次问自己,为什么要和一个穿着短裤和白色比基尼上衣的女人度假,就像25年前一样。

她转向我,看到我的脸就是原因。她笑了。她的眼睛在舞动。她手里拿着一大盘尼科斯沙拉。蛋黄是深黄色的。几乎是橙色的,金枪鱼在橄榄油和西红柿旁闪闪发光。

“玛丽娜。多么美丽。”我说,指着盘子,但她也指的是她。所有这一切都意味着她。她的微笑变得更加灿烂。我感到安全。我感到被爱。

“怎么了?”我问。

她微笑着说:“给我们倒酒。”

第二天,我穿上杰基·O围巾,试图自拍。当我做这个愚蠢的游戏时,总是感到尴尬和烦躁。但我记得朋友的建议,要拍好照片就要想起你爱的人。我看着相机,想起F。她会为我们感到高兴。

我稍后再试一次,这次描绘出一个有趣的女人的回声,准备吃晚餐,直到稍后看到照片时才意识到斯蒂芬看起来比我想象的要小。

一周结束时,我们在里斯本待了几天,正是本要离开的时候。他要去巴塞罗那见他的男朋友。然而早上,曼努埃尔(我们拒绝使用Uber的人)来接他时,本的脸色苍白。他的男朋友因食物中毒而不得不留在哥本哈根,直到他能旅行。我想知道独自看新城市会有多兴奋,他点头,但他的微笑并不令人信服。本从未单独旅行过。我告诉他所有他会爱的理由,曼努埃尔在去机场的路上开车送他。

我拥抱他,当我们拥抱时,我低声说:“你会没事的。”我们的眼睛相遇。对这个男孩的压倒性爱意像一记重击。等他离开时,我流下了眼泪。像24年来闪烁的眼泪——看着他的肩膀,在他离开时——幼儿园的第一天,夏令营的第一天,大学的第一天,第一次约会的第一天。

我的儿子是多么强壮和美丽。

几分钟后,他发短信说他在登机口。

我不假思索地回复:

你着陆时给我发短信。

他说。他听起来很开心。这就是我所需要的一切。

当阿瓦、菲利普和我在纽约着陆时,我打开了曼努埃尔的短信,告诉我们你着陆时给我们发短信。

然后我妹妹的另一个人让我惊讶,她说了同样的话。她从来没有这样做过。

我们回到家时,我给她打电话。我提到她的短信是如何让我惊讶的。

“当我从最后一次旅行回来时,我希望能给妈妈打电话。我以为你会有同样的感觉。所以我想要…我不知道——我希望你能给某人打电话。”

我的声音哽咽了。

“你让我想起了妈妈。”

“是的,”她温柔地回答。“我会为你做这个。你会为我做这个,知道吗?”

我挂断电话,静静地坐着。

我的手和手腕开始肿胀,朝着旅行的结束,它们以一种让我惊讶的方式疼痛。我无法弯曲手指,没有任何麻木。

但几天后情况更糟。膝盖疼,坐着和站着都很困难。医生们正在找出某种发作。

我现在没有为F的平静声音而感到愧疚。

我为她感到痛苦。我渴望她。

菲利普因为脚和脚踝肿胀而帮助我穿上压缩袜。

我的医生妹妹说我会没事的,她很确定。

我的朋友们也是如此。

苏茜每天早上打电话。

比利、PK和艾莉森不断发短信,塔米带着花和糕点以及爱出现在我门口。

我可爱的阿瓦打开我的门户,更新医生的情况。

我在隐瞒这件事,因为我不想破坏本的旅行。我很痛苦,但我仍然是母亲。

成为母亲的母亲。

药物正在起作用。发作平静下来。似乎与狼疮有关,但可以控制。我会没事的。

但我珍惜我生命中所有的母亲。

世界是混乱的(这是一个世纪的低估。)

我们都需要锚。

我们需要“给我发短信”的人。

我们需要关系。

即使他们让我们看起来像小史蒂文。实际上,搞砸它。尤其是当他们让我们看起来像小史蒂文时。